Resulta muy paradójico que Netflix, un enorme emporio mediático y homogeneizador visual de sus “obras” –o, mejor dicho, productos–, haya tenido a bien producir cuatro trabajos genuinamente singulares dentro del cuerpo de trabajo de un cineasta que, curiosamente, ha sido señalado por “repetirse” durante casi treinta años. Quizás es en esa sincronía de reiteraciones estilísticas es donde los cuatro cortometrajes en los que Wes Anderson adaptó cuatro historias del escritor Roald Dahl encuentran una peculiar singularidad, como si el exceso de repetición hubiera colisionado y creado algo en apariencia similar, pero diferente de lo demás.

Lo primero que resulta evidente en los cuatro es que existe un respeto irrestricto por la palabra, al punto que el rol de narrador opaca incluso al del cineasta. En ocasiones parece que el verbo pelea con la imagen para concentrar la atención del espectador, algo que ya sucedía también en La crónica francesa (The French Dispatch, 2021), otra película en la que un género literario toma precedencia sobre el cinematográfico. En las cuatro historias, el narrador no deja de dirigirse al público y nunca deja de hacer contacto visual, quizás únicamente para interactuar brevemente con alguno de los personajes a cuadro, antes de devolvernos rápidamente la mirada para confirmar si seguimos ahí –tal como Netflix lo hace después de cierto tiempo–, a modo de no perder ningún detalle, visual o narrativo de lo que se cuenta.

El teatro siempre ha tenido un lugar central en la obra de Anderson, desde Rushmore (1998) y The Royal Tenenbaums (2001) hasta la reciente Asteroid City (2023), en la que experimenta con un desdoblamiento total de la forma teatral, reafirmando su naturaleza estática al mismo tiempo que la dinamiza con un incesante movimiento. Ese principio es el que anima sus nuevos cortometrajes, que en conjunto forman una pieza con una visión profundamente melancólica, no solamente de la personalidad fílmica de Anderson, sino del cine mismo.

Desde los primeros cuadros de The Wonderful Story of Henry Sugar, Anderson remite a una forma cinematográfica vinculada a los inicios del cine, cuando se hacía, literalmente, teatro filmado. Entonces, el teatro fungió como un medio de posibilidades, que sumado a las otras disciplinas artísticas, hizo que el cine se convirtiera en el interlocutor más elocuente entre todas, una bisagra que sigue funcionando pero que ha perdido gradualmente esa capacidad de articulación, al punto de quedar completamente desprovista de cualquier otra cosa que ella misma; probablemente por ello el cine contemporáneo se percibe tan mecánico, frío e impersonal.

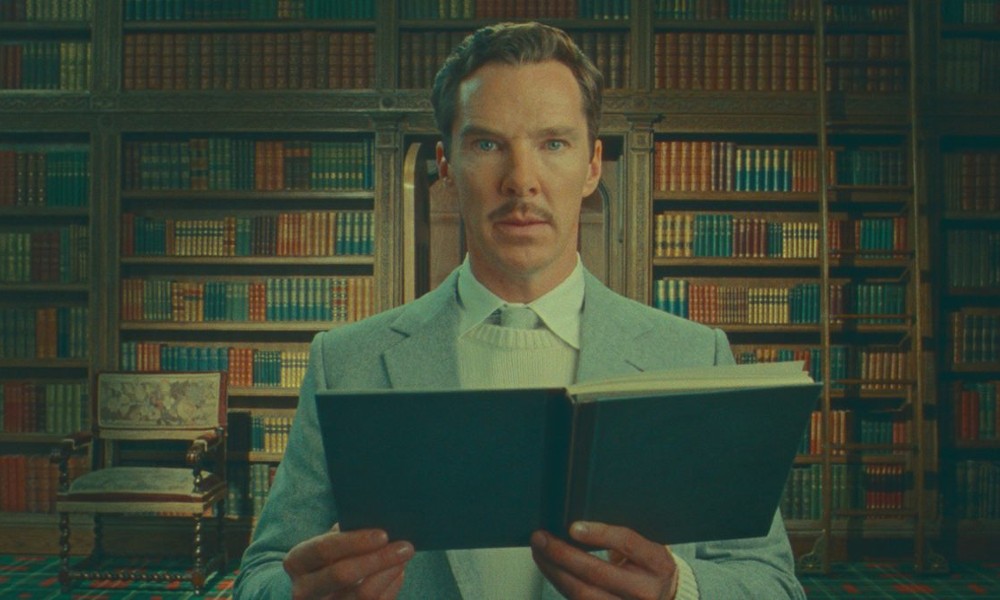

Con estas adaptaciones de historias cortas de Dahl, un artista con el que Anderson comparte un agridulce sentido de la melancolía, el cineasta busca regresar a esos primeros tiempos en los que el cine colisionaba todas las artes, una idea que hasta cierto punto también recorre la escatología del Babylon (2022) de Damien Chazelle, pero a diferencia de éste, Anderson es un modernista, no un iconoclasta. En términos de producción, es notorio cómo tanto Asteroid City como estos cortometrajes, tienen medios más modestos y cierto abigarramiento tan abrumador en Isla de perros (Isle of Dogs, 2018) o The French Dispatch, se va secando sin hacerse menos soficticado, tal como Henry Sugar, flemáticamente interpretado por Benedict Cumberbatch, un actor genuinamente nato para la sensibilidad del cineasta.

The Wonderful Story of Henry Sugar es la historia de un hombre rico que quiere hacerse aún más rico. Usando el engaño y la estafa como los medios más excitantes para lograrlo, Sugar busca el timo perfecto, quizás Anderson lo encontró en el cine. En ese sentido, resulta reveladora la anécdota del personaje interpretado por Ben Kingsley que pasa años entrenando pacientemente para poder ver sin usar los ojos: no dejar de dirigirse al espectador y, a través de una saturación literaria y no tanto visual, escuchar al mismo tiempo que se ve, como si la proeza del personaje de Ben Kingsley quisiera ser transmitida al espectador.

Se podría pensar que Anderson, también fascinado como Sugar por la cultura hindú, al ir prescindiendo de ciertos elementos visuales y recargándose en un denso sentido de narración literaria, quiere hacer que podamos ver sus películas con los ojos cerrados y aún así ser capaces de visualizar todo el imaginario que le caracteriza, después de todo, muchos espectadores suponen conocer el estilo de Anderson a través de unos cuantos tropos, aunque quizás esos sean los espectadores que menos estén dispuestos a cerrar los ojos y escuchar para ver.

Esta suerte de “agotamiento” de la imagen cinematográfica y la revitalización de los elementos más teatrales, literarios, arquitectónicos o pictóricos de la imagen se extienden en los otros cortometrajes, particularmente en The Swan, donde Rupert Friend funge más como un habilidoso cuentista que como un mero narrador, continuando un entendimiento agudo de la sensibilidad que Anderson hizo patente en Astreroid City.

El gesto de regresar a las herramientas del pasado por parte del cineasta tejano no es uno de nostalgia o vulgar fetichismo, sino de reencontrar posibilidades de asombro en el artificio táctil, particularmente ante el predominio de las imágenes creadas por computadora y desde luego, la mentada inteligencia artificial que supuestamente es capaz de recrear un estilo definido a partir de unas cuantas variables, como se puede ver puntualmente en el guiñolesco teatro de sombras que aparece en The Ratcatcher, reminiscentes del bello trabajo de la cineasta alemana Lotte Reiniger. Lo que Anderson pretende es devolvernos cierta ingenuidad perdida como espectadores, equilibrandola con un peculiar sentido de amargura y melancolía que resuena profundamente también en los relatos de Roald Dahl.

En los cuatro cortometrajes existe un juego de perspectivas, ejercicios de abstracción visual y escenarios cuya movilidad trata de competir con aquella de los actores a cuadro, quienes también intercambian roles, incluso dentro de la misma historia, simulando una falta de recursos que anima un espíritu de mayor libertad, aunque sea bajo el auspicio de una corporación como Netflix. Dicha ironía encuentra un símil visual en Poison, el último cortometraje que comprende este volumen, el cual a pesar de contar con un refinado nivel de tensión, no es capaz de igualar lo alcanzado por Raúl Araiza en el extraordinario acto final de Cascabel (1977).

Poison presenta a un hombre (Cumberbatch) que no puede realizar ningún tipo de movimiento porque una agresivamente venenosa serpiente se encuentra durmiendo en su vientre. La situación se resuelve de una manera banal, casi absurda y aunque después de todo, el personaje interpretado por Dev Patel –quien está tratando de ayudar a Cumberbatch–, reflexiona en cómo se puede “pensar en frivolidades en momentos de tensión”. Trabajar con un corporativo mediático es, para cualquier artista, como echarse a una venenosa serpiente encima, creyendo que no hay forma de que ataque, una vez que se percata de su letalidad, el artista se ve forzado a actuar como un hábil escapista, usando todo conocimiento técnico para “sobrevivir”.

Era difícil imaginar que con Netflix encima, Anderson entregaría un trabajo de tal sencillez que no carece de riqueza en ningún sentido, además considerando que el tejano es ubicado como uno de esos cineastas que parecen más bien una marca perfectamente bien establecida y altamente valuada en un mercado de “cinéfilos” que prefieren consumir antes que ver. Aún sin ser disruptivo en un sentido tradicional –otra paradoja–, Anderson logra regresar esa sensación de posibilidad y oportunidad que animaba las primeras películas mudas siendo verborreico, ser original dentro de lo familiar y, sobre todo, en un gesto de gratitud con Roald Dahl –que al final de su vida desconfió del cine para adaptar sus historias después de la controversia del final alterado de Las brujas (Nicolas Roeg, 1990)–, demostrar que el cine puede ser un fiel y noble emisario de cualquier otra manifestación artística. Una víbora que prefiere dormir plácidamente en un vientre antes que atacar su morada.

Por JJ Negrete (@jjnegretec)