Hace cuatro años escuché del ramen por primera vez. Fue en medio de una plática trivial de esas que pululan cuando uno está vagabundeando en internet. La chica con la que parloteaba —una chica animosa, rechoncha y de sonrisa accidentada, aunque sobretodo guapa— lo sacó al tema cuando hablábamos de cine oriental. Yo, que siempre me había jactado de ser un conocedor de la cultura japonesa, reaccioné avergonzado al averiguar tardíamente que el ramen era uno de los platillos insignes de Japón. No solo desconocía el caldo y su elaboración, sino también lo que se me revelaría después como la quintaesencia de una cultura: el ramen es, en muchos sentidos, un platillo que encarna el pensamiento japonés. Su popularización, en épocas de la posguerra, nació de la necesidad de producir un alimento nutritivo y económico que pudiera consumirse rápidamente para así aumentar la eficiencia de los trabajadores. A partir de ese momento el plato adquirió un estatus de culto: comenzaron a popularizarse los chefs que lo preparaban, se abrieron museos y se dibujaron mangas. El ramen se sacralizó.

Meses después de mi conversación, en el desangelado barrio de Koto, pude entender porque los japoneses se someten al platillo como si estuvieran cara a cara frente a una divinidad: el ramen es una sopa alquímica; enrevesada y colorida; grasienta, pero cortés —para muchos una aventura metafísica—. Un platillo al que se le profesa tanta veneración tenía que tener una película. Juzo Itami, actor de algunos largometrajes socarrones durante los sesentas, filmó uno de los más bellos homenajes que se hayan hecho sobre el ramen y sobre la comida en general: Tampopo (1985).

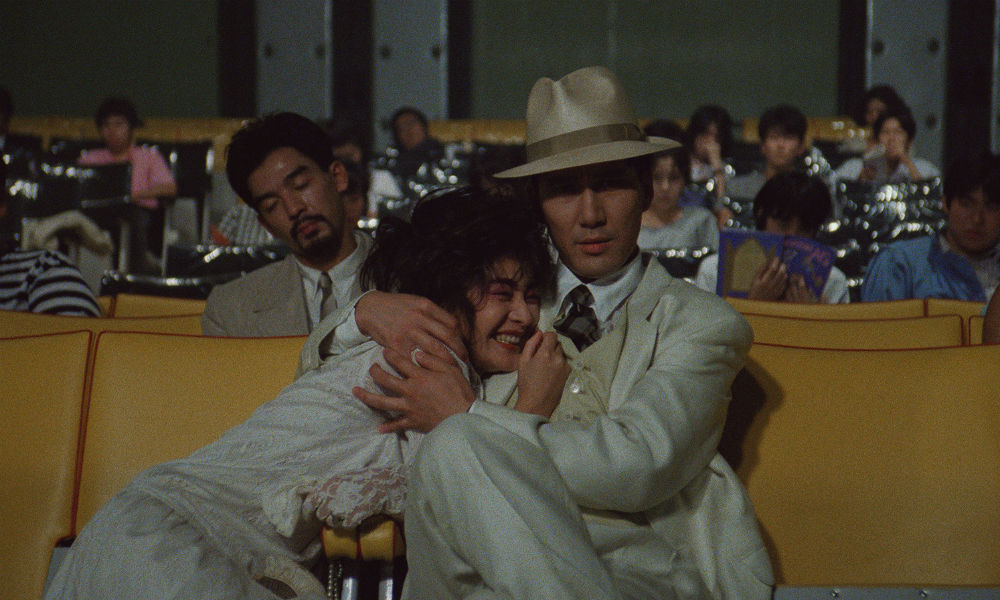

La cinta, segunda en la carrera del director, comienza de manera disparatada: un hombre con aspecto de mafioso (Koji Yakusho, actor fetiche de Kiyoshi Kurosawa) entra a un cine con su distinguida amante (Fukumi Kuroda). La pareja se acomoda en las butacas mientras sus esbirros les preparan una mesa repleta de pan, carnes frías y champagne. El mafioso rompe la cuarta pared: se dirige hacia el lente de la cámara y lanza una querella contra el público que engulle comida chatarra en el cine. Se escucha el crujir de una bolsa de papas en las butacas traseras. El mafioso reacciona violentamente hasta localizar al incauto espectador: “te mataré si vuelves a hacer un ruido una vez que la película empiece”, le dice con voz amenazante. La escena, absurda, sirve como manual de etiqueta, pero también para develar el carácter del director: Itami es un satirista, un purista, acaso un romántico, ¿de qué otra manera se explica que se haya tomado el tiempo de hacer una película sobre comida? ¡y pedirle a la audiencia modales!

Este prólogo insólito, aparentemente intrascendente, contiene la esencia del filme: en él está el estrafalario tono que permea a lo largo de la narración. Tampopo, la mayoría del tiempo, es como un plato de shoyu ramen: es un filme gozoso, caótico y predominantemente juguetón. Itami no vacila para obsequiarse concesiones: apenas emerge el título de la película y cualquier escenario parece asequible. El director no le teme a los esparcimientos narrativos ni a los formales. Si en el prólogo rompe la cuarta pared, en la primera secuencia de la película nos zambulle en un engaño metaficcional. En esta secuencia, exageradamente solemne, observamos como un maestro le enseña a su discípulo el arte de comer ramen: el mentor le pide a su pupilo que observe el tazón, aprecie los aromas, palpe la sopa, se disculpe con el cerdo, etc. Como audiencia intuimos que estamos frente a dos personajes relevantes dentro de la historia, para después descubrir que estamos siendo victimas de un engaño narrativo: el maestro y el discípulo son en realidad producto de la imaginación de Goro (Tsutomu Yamazaki, actor en Barba Roja, Kagemusha, et al), un trailero con fachada de John Wayne y Gun (Ken Watanabe), su deslucido acompañante. Los dos traileros manejan durante una noche lluviosa y se entretienen contándose historias. A partir de este punto se desprenderá la historia principal: Goro y Gun, agobiados por las horas de manejo y hambrientos por la parábola del maestro y su discípulo, se detienen en un local de ramen. El lugar, modesto y descuidado, está repleto de tipos con mal aspecto y una sonriente cocinera que lleva por nombre Tampopo (Nobuko Miyamoto, mujer de Itami hasta el día de su muerte). La cocinera, delicada y bella, es una candorosa madre soltera incapaz de preparar un plato decente de ramen. Los comensales lo saben y se lo hacen saber: “¿por qué utilizas un naruto tan apestoso?”, “estás fuera de moda”, “¿por qué mejor no renuncias?”. Goro, indignado por el maltrato, sale en defensa de la cocinera: “¿Por qué no te callas?”, le dice al más quejumbroso de la clientela. La discusión deviene en zafarrancho. Tampopo, conmovida, le implora ayuda al trailero: “¡quiero convertirme en una verdadera cocinera!”, le dice agitada a la mañana siguiente. El trailero, a pesar de su aspecto brusco, parece ser un intelectual del teppan: un sapiente y misterioso maestro zen. Goro —todavía maltrecho después de la trifulca— accede a ayudar. La tarea a la que se aventurará el extraño dúo será tan deliciosa como difícil: cocinar el ramen perfecto.

El régimen de adiestramiento al que Tampopo se somete es similar al de Rocky (John G. Avildsen, 1976) o al de alguna película Wuxia. Itami no le teme al pastiche ni al delirio, al contrario, construye su película sobre él. En Tampopo el absurdo es rey: los personajes principales —Goro y Tampopo— son abandonados arbitrariamente cuando a Itami se le da la gana. Hay momentos, hacia la mitad de la narración, donde parece que navegamos hacia la nada; el hilo conductor se desdibuja. Tampopo, sobra decirlo, no es un película de personajes, sino de sensaciones: es un cine de ideas, liberado de formulas. Muchas de estas ideas, sin embargo, parecen estar en bruto y concebidas al azar. Tampopo, en sus peores momentos, parece un sketch fallido de los primeros Monty Python y no una sátira filmada por Luis Buñuel (hay quien la compara con películas como El discreto encanto de la burguesía y El fantasma de la libertad).

Esta heterogeneidad, por otro lado, hace que Itami pueda abordar el tema de la comida desde todas sus acepciones: la comida como utensilio afectivo, como medio de esparcimiento, y como trinchera emocional. El sexo aquí juega un rol preponderante; es alimento vital. Hay una historia paralela que involucra al gangster del inicio y a su amante —en ella ambos utilizan la comida para potenciar el acto sexual—: se pasan una yema de huevo de boca en boca; el gangster, ya encendido, reviste a su amante de jugos, cremas, y hasta de langostinos. La escena es elegante, maravillosa, y profundamente erótica. Está habitada por una pulsión de vida. Hacia la parte final de la cinta veremos la contraparte: una poderosa secuencia donde una moribunda madre cocina la última cena para su familia.

Tampopo —que podría parecer una película somera en papel— es en realidad un intricado estudio de cómo los japoneses se relacionan con su comida. Itami, además, aprovecha el asunto para destapar algunos vicios arraigados en su cultura como el hermetismo y las pretensiones occidentales de las clases privilegiadas. En la cinta existe una escena genial donde asistimos a un ridículo curso de cómo devorar pasta italiana de manera apropiada. Otro de los puntos más altos y extravagantes del filme —una escena sencillísima, estúpida y aparentemente irracional— involucra a una viejecilla pícara y sus intentos por manosear cuanto producto sea posible en un supermercado. Este humor descabellado está inscrito a una tradición familiar: Mansaku Itami, padre de Juzo, fue un importante satirista durante la década de los treintas. Las ideas de Juzo, sin embargo, probaron ser más corrosivas que las de su padre: se cree que los Yakuza lo mataron despues de ridiculizarlos en una de sus últimas películas (Minbo, 1992).

Si bien la cinta aparenta ser a ratos una encantadora ensaladilla de ideas sin pies ni cabeza, es mucho más consistente y reflexiva de lo que parece: es oda sobre la vida y la muerte en clave culinaria (los créditos finales corren sobre una madre amamantando a su hijo), farsa sobre los usos y costumbres japoneses, trasnochado homenaje a Leone, y valiente defensa de los pequeños placeres. Este último tema no es novedoso y ha sido trato con anterioridad, pero rara vez con tanto desparpajo (no es casualidad que la cinta haya influenicado a cineastas y cocineros por igual). Tampopo —sobra decirlo— es una película japonesa en el más amplio sentido de la palabra. Dicho de otra manera más transparente: es una cinta extraña y fascinante.

Por Ariel Gutiérrez Flores (@arielgtz)