Si hay algo que capta de manera inmediata nuestra atención en el nuevo film de Wes Anderson, Moonrise Kingdom, es una plasticidad en su representación de la Nueva Inglaterra de los años 60, una patina reluciente que recubre cada uno de sus personajes, haciendo latente la nostalgia, no sólo como un valor estético sino como un elemento central en el planteamiento narrativo de la cinta. Se hace evidente la influencia de auténticos cronistas plásticos como Norman Rockwell, pintor norteamericano, que se especializó en el contraste entre la vida urbana y rural de Estados Unidos, dotando sus imágenes de humor y realismo pastelado, de la misma manera que Anderson, con su obsesiva atención por el detalle, nos regala imágenes que parecen salidas de una memorabilia digna de John Waters.

Otra gran influencia plástica que se deja ver en los paisajes y el lenguaje de Anderson es el mundo melancólico de Edward Hopper, otro gran pintor norteamericano que se valió del uso de la luz a lo largo de sus obras para dar a sus imágenes una atmósfera opresiva de la cual buscan liberarse los protagonistas, Sam (Jared Gilman) y Suzy (Kara Hayward) y en la cual viven sumergidos los adultos infantilizados de Moonrise Kingdom. El trabajo de Hopper revela y matiza la fealdad, la banalidad y la inherente belleza del mundo cotidiano de la misma manera que Anderson usa el estoicismo de sus personajes para dar la misma sensación.

Una de las obsesiones centrales a lo largo de la obra de Wes Anderson ha sido la referente al teatro y la representación dramática de sus minuciosos microcosmos, desde las provocadoras obras de Margot Tenenbaum (Gwyneth Paltrow) hasta las escenificaciones de películas escenificadas por Max Fischer (Jason Schwartzman) en Rushmore (1998) de las cuales destaca, sin duda alguna, su muy personal visión de Apocalypse Now. Esta fijación por el juego entre lenguajes regresa a Moonrise Kingdom de manera pivotal, dado que es una representación del Arca de Noé donde Sam conoce a Suzy, el teatro de ala baja sigue siendo fundamental para Anderson, un cineasta que a pesar de los años, continúa conectado con sus preocupaciones fundamentales: la candidez de un precoz amor.

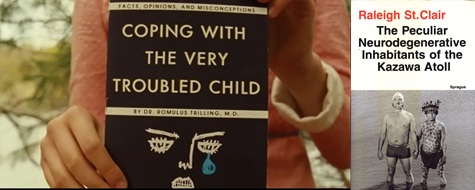

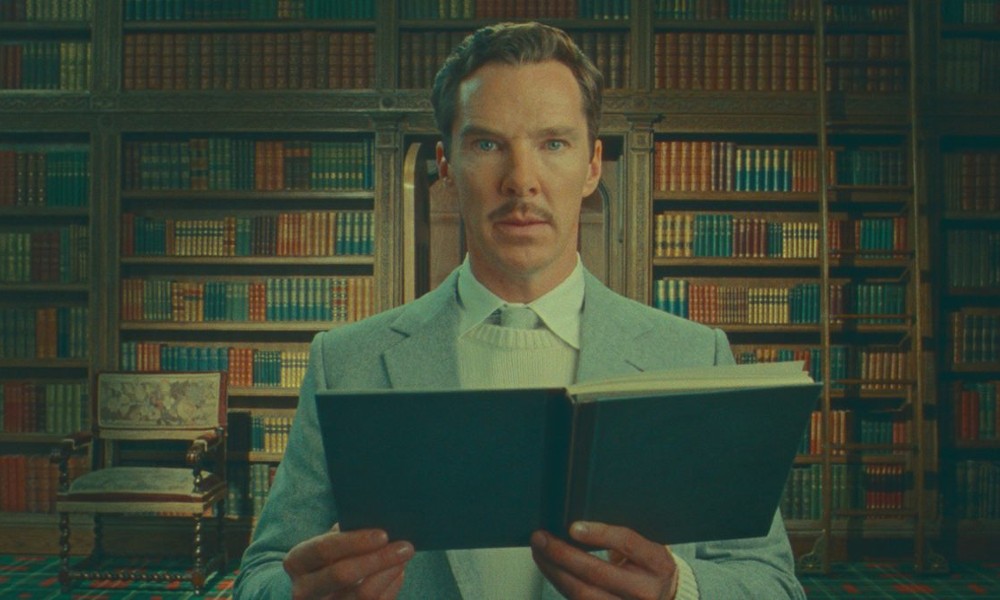

Anderson bien puede ser diagnosticado como un obsesivo compulsivo, al menos así lo haría alguna de las eminencias ficticias que han proliferado a lo largo su filmografía y la bibliografía de la misma. Anderson ha creado no sólo un vasto repertorio de personajes, sino que también les ha otorgado una amplia bibliografía para documentarse. Seguramente una copia de Coping with the very troubled child se vendería en cada Portón y Vips, así como los estudios neurológicos del Dr. Raleigh St. Clair (Bill Murray) de The Royal Tenenbaums (2001) que lacerarían vilmente las cuentas bancarias de Daniel Goleman y Deepak Chopra. Anderson concibe al libro como una pieza fundamental para entender la personalidad, por ende, aguas si los cachan paseando las pupilas en el Órale! o un número atrasado de la revista Eres.

El fanatismo por Godard parece cada vez más estar subsanando y muriendo, la pretensión por emularlo ahora sólo engaña y apantalla a unos cuantos chavillos de sombrero y barba de dos meses, pero cuando alguien lo emula manteniendo su estilo y reviviendo lo obvio, podemos decir que se trata de un tramposo hábil. Éste es el caso de Anderson, que siempre ha mantenido una sana comunicación con los medios expresivos de la nouvelle vague, especialmente del resobado Jean Luc Godard o de la abuela de esta corriente, Agnes Varda. Anderson nos remite a Godard para hacer un corte abrupto y casi imperceptible en una escena climática, mientras que Godard corta con tranquilidad, pero ambos nos recuerdan que el cine de verdad, se corta con tijera.

La precocidad viene dictada por la agresividad sexual o intelectual. Wes Anderson se jacta aun a la fecha de ser un cineasta “precoz” en intención y discurso, el cual continúa siendo el de un adolescente prodigiosamente letrado que gusta de presentarnos personajes que sean de su misma condición. En Moonrise Kingdom, esta precocidad viene de la mano de Suzy (Kara Hayward) quien dentro de su silente presencia nos remite a ejemplos de erotismo bastante sugerentes, mezclando la candidez de una Sue Lyon en Lolita (1962) de Kubrick con una pose que parece gritar ‘invítame a pecar’ o la sexualidad agresiva de un cuadro de Balthus, quien presenta en sus obras niñas sexualmente sofisticadas, en algunos casos con un gato, remanente de una infancia que se ve perdida para abrazar el misterioso sendero de la sexualidad. Si esto es delito, échenme la perpetua.

El ensamble de Moonrise Kingdom resulta espectacular para la marquesina y su desempeño no podía ser mejor. Del mismo modo que Woody Allen imprime su estilo actoral, Wes Anderson trabaja de la misma manera con sus actores, encuadrándolos en su característica tristeza y parquedad. Aquí seguimos encontrándonos con adultos emocionalmente incompetentes, irresponsables, ingenuos y necesitados de afecto. Desde el torpe jefe de tropa de Edward Norton, la esposa que busca atención con megáfono de Frances McDormand, la eterna melancolía de Bill Murray, la dureza de Tilda Swinton y el extraño letargo de Bruce Willis, los adultos buscan en los precoces ‘niños’ la respuesta al enigma de su propia existencia, ellos son la única evidencia de que son adultos…y las estrellas de la cinta.

El núcleo de Moonrise Kingdom radica en un mensaje que se antoja eterno, el escape de la realidad, la odisea romántica por excelencia y el encuentro de dos realidades distintas que convergen en un deseo de maduración y realización. Sam y Suzy hacen un viaje en el que descubren la emoción del encuentro romántico que, muy probablemente, a la larga, se convierta en un motivo de rebeldía que rompa la monotonía de un reinado bajo la luna, de la misma forma que Karina y Belmondo escaparon del yugo urbano, pero aquí el final no es trágico, sino esperanzador, ese amor de verano es el más triste, por que nunca se repite, aunque la pareja sea la misma.

Por JJ Negrete (@jjnegretec)