La técnica cinematográfica de Wes Anderson ha logrado ya una consumada precisión técnica y discursiva, similar a la eficaz y graciosa coreografía de un reloj. Sus encuadres rebosantes en simetría, la pujante sensibilidad quirky de grandes héroes –como la de Hal Ashby– y espectacularmente compuestos ensambles que se han convertido en hiperreconocibles sellos autorales, engranajes de colores pastel que parecían haber topado con limitaciones serias después de Un reino bajo la luna (Moonrise Kingdom, 2012), de acuerdo con algunas voces críticas.

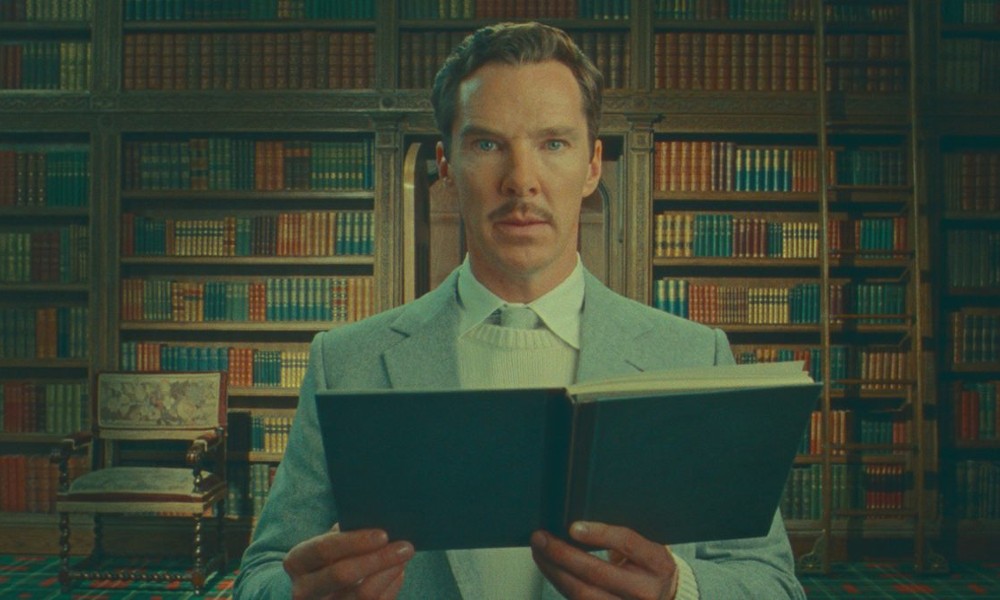

El más reciente filme de Anderson, El Gran Hotel Budapest (The Grand Budapest Hotel, 2014) es su más refinada pieza de relojería fílmica, una sofisticada mecanización que a veces se sale de la pauta marcada para dar breves y frescas digresiones. Una historia que se desdobla en cuatro tiempos cinematográficos distintos, cada una con su respectivo formato, que gira en torno al cuento que hace el lobby boy Zero Moustafa (Tony Revolori/F. Murray Abraham) del elegante y pomposo gerontófilo Monsieur Gustave (Ralph Fiennes), perfumado concierge del Hotel Budapest, quien después de la muerte de una acaudalada amante (Tilda Swinton, paralizada por látex), hereda una invaluable pintura, muy a pesar de los hijos de la difunta.

Anderson concibe un filme de ritmo rígido pero espíritu ingeniosamente juguetón, que, como es costumbre en su cine, hace de la voz de otros cineastas y artistas visuales un eco contundentemente pronunciado, dando un apasionante recorrido por distintas formas y estilos fílmicos comenzando por los años 40. Los filmes del gran Ernest Lubitsch (Ninotchka, 1939; To Be or Not to Be, 1942) son habitantes reconocibles del Hotel Budapest, que también hospeda la tierna malicia de Louis Malle (Zazie dans le metro, 1960), las sombras y la elegante paranoia del británico Carol Reed (The Third Man, 1949) y el visionado romántico del maestro vienés Max Ophüls (Letter from an Unknown Woman, 1949), empacados con la misma pericia y delicadeza que un courtesan au chocolat y, por si no fuera suficiente para la gula visual, aderezan referencias a los trabajos plásticos del alemán Otto Dix y del dadaísta George Grosz.

Lo maravilloso de la modesta pero eficaz maquinaria que Anderson domina es que en El Gran Hotel Budapest, aspectos que rara vez encuentran cabida en su filmografía, como la violencia y el sexo, encuentran una explosión humorística, digresiones que abren territorios nuevos que Anderson bien podría explorar más adelante y acallar a quienes vociferan un “estancamiento creativo”, que ciertamente daba ligeros signos de fatiga en Un reino bajo la luna. La minuciosa construcción de cada set y escenario a cargo de Adam Stockhausen, la obsesiva atención al detalle en los vestuarios de la enorme Milena Canonero y la naturaleza coral del hotel permiten al cineasta una bella y recargada indulgencia, que nunca se siente pesada, como correr dentro de un opulento museo, el de una Europa ficticia, y por lo tanto total.

El elenco está compuesto de cameos memorables y bordado a la manera del clásico filme Grand Hotel (1932), donde destacan Saoirse Ronan con tatuaje de México en el cachetito, Willem Dafoe como un implacable matón, Jeff Goldblum como un docto abogado y el gran Harvey Keitel como un enigmático reo, pero el filme definitivamente le pertenece a una sola persona: Ralph Fiennes, como Monsieur Gustave, quien logra una brillante interpretación del elocuente concierge. Fiennes mezcla con gran inteligencia el pathos de un hombre que disfruta los placeres del deber y cuya taimada decadencia se convierte en la esencia de su abrumador encanto. Su Monsieur Gustave es heredero de la destilada verborrea de Preston Sturges (The Palm Beach Story, 1942) y que interrumpe su pomposidad al más puro estilo de Billy Wilder. Un gesto refinado que se fastidia de mantener su pose.

En una era de profunda digitalización y nula memoria, El Gran Hotel Budapest hace patente la extinción de la sofisticación, una aventura fílmica construida con envidiable pericia y erudición cinematográfica. El filme constituye una paradoja cronológica, de trepidante velocidad en un marco de profunda nostalgia por un cine que ya no existe desde hace mucho tiempo y cuyas raíces resulta necesario explorar de nuevo, pero como los personajes hacen patente: simplemente no existe el tiempo para la poesía.

Por JJ Negrete (@jjnegretec)