No eres rosa, no eres lirio,

tu perfume es mi martirio y con él me haces feliz.

Como tu mi flor silvestre

Hubo en la tierra un amor

Nunca supo de la suerte y sí mucho del dolor

Miguel Ángel Aceves, Flor silvestre

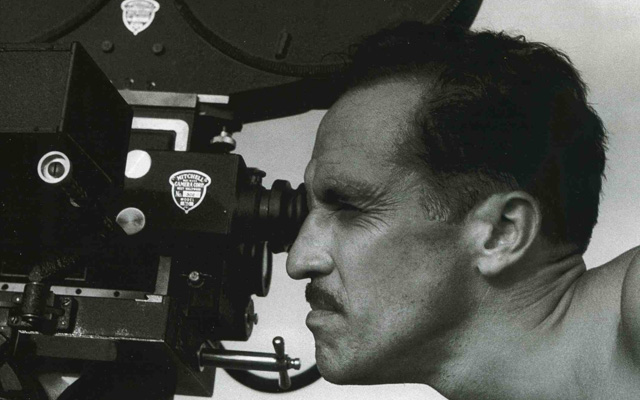

La rebeldía es un valor caro para un cineasta como Emilio Fernández, una rebeldía que en serenidad se convierte en tradición. Impregnado del ideal revolucionario, su cine reconoce la violencia como un medio indispensable para la paz, una máxima que parece ya rebasada por nuestros tiempos “civilizados” y cuyos agentes ven en las representaciones del país plasmadas por Fernández un pasado superado. Nada más lejos de lo que sucede y resuena en una de las primeras líneas que una avejentada Dolores del Río le dice a su hijo frente a la tumba de su padre:

Todo por lo que luchan los hombres, se reduce a la posesión de la tierra.

Poseer tierras y trabajarlas bajo una serie de principios duramente perfilados es el ideal del hombre revolucionario, un ideal que Fernández consolidó en el ámbito fílmico, pero que cuando realizó Flor Silvestre aún no encontraba ese estado idílico y casi etéreo que sigue alimentando un imaginario colectivo. No, en Flor silvestre hay poco virtuosismo, pero sí mucho oficio cinematográfico, aquello que ennoblece al artista en su faceta laboral. Los planos son los necesarios, se prescinde prácticamente de la estilización y todo tiene un carácter funcional al patrón, que en este caso es el relato.

Flor silvestre es el relato de un acto de rebeldía, específicamente el de un hijo que desafía a su padre por seguir a su intempestivo corazón y consolidar un amor hecho de lágrimas y angustia. Se podría justificar fácilmente a José Luis Castro (Pedro Armendáriz), después de todo, la desobediencia era el principio rector del país en aquellos días y, en el caso de Armendáriz, su desafío se ve redimido por la nobleza de un sentimiento. A diferencia de su protagonista, Fernández es un cineasta incapaz de desobedecer todo principio cinematográfico, como si ahí hubiese encontrado una parcela paara trabajar con dedicación y constancia hasta hacerla fértil.

No hay exabruptos en su montaje –eso se lo deja a los revoltosos entre los que se encuentra el gran Manuel Dondé– así como tampoco composiciones pictóricas, éstas apelan más a un sentido estético que a uno funcional. Estamos ante un tradicionalismo fílmico que va más allá de los temas y que se manifiesta en la forma. Fernandez se mantiene como un referente ineludible en ese sentido, pero el grueso del cine mexicano posterior –e incluso el contemporáneo– no parece tomarlo en cuenta, ni siquiera el que se desarrolla en entornos rurales.

Como la historia oficial, muchos cineastas declaran vehemente “caduco” y “rebasado” no solamente el cine de Fernández, sino el de casi todos los cineastas que trabajaron durante las primeras décadas del cine mexicano. Se rechaza y desprecia, casi ciegamente, la tradición propia, el que en su momento, fue un cine que tuvo la sagacidad suficiente para convertir la rebeldía en una refinada forma cinematográfica.

Quizá muchos espectadores contemporáneos vean poco de sí mismos en Flor silvestre, pero más allá de la identificación, existe la fuerza primaria, casi primitiva, del melodrama más áspero y visceral, aquél que sigue despertando una emoción intensa, usando los elementos más ralos, dueños de una pureza material. A diferencia de películas más conocidas y ampliamente celebradas como Pueblerina (1949), no hay un mecanismo de sofisticación presente en Flor silvestre, sino un quehacer cinematográfico que es preciso, riguroso en su simplicidad y que conserva la belleza del cine mudo.

La caracterización de los personajes, su gestualidad y su manera de desplazarse en el cuadro responden a una forma de hacer cine cercana a la de los primeros días del cine, aspecto que también se hace patente en la composición y el montaje. Todos los elementos a cuadro tienen una vivacidad que hace a la película transparente. Si no hay lugar para la ambigüedad es porque el cine de Fernández es uno de total franqueza, incapaz de ocultarse en el artificio cinematográfico.

A pesar de su rabia, Flor silvestre es una de las películas más melancólicas de Fernández, en la que rebelarse u obedecer son actos que conllevan una profunda tristeza. El acto desafiante de José Luis no es lo único que acarrea el asesinato de su padre, Don Francisco (un imponente Miguel Ángel Ferriz), sino también la obstinación del mismo, quien afirma vehemente cuando lo invitan a escapar de su propiedad para sobrevivir:

Aquí está mi vida y aquí están mis muertos.

El asesinato del padre de José Luis no se ve a cuadro. Dicho acto es representado cuando Manuel Dondé le dispara a un retrato de Don Francisco en la frente y éste cae al piso con el estruendo del vidrio rompiéndose. Es aquí cuando la película revela su naturaleza, asumiendo que existe una fuerza aún más fuerte que el amor: la rabia y el deseo de saciarla. No es casual que las imágenes más poderosas de la película no sean aquellas del romance entre José Luis y Esperanza (Dolores del Río), sino escenas que tienen lugar frente a una tumba, ya sea la del padre desafiado o la del hijo rebelde. Fernández parece concebir un país que se erige a través de heredar muertos, quienes alimentan la tierra y le dan las propiedades necesarias para que emerjan flores con un perfume seductor, pero terriblemente amargo.

Por JJ Negrete (@jjnegretec)