El cine mexicano contemporáneo, al menos si nos basamos en las películas que integran la sección competitiva de Ahora México en el Festival Internacional de Cine UNAM, parece estar en una búsqueda que se enfrasca entre el deseo de crear una nueva tradición y, al mismo tiempo, de seguir la influencia de referentes pasados, consciente o inconscientemente, de la existencia de los mismos. Quizás el último gran momento de un cisma en el panorama del cine mexicano se dio con la aparición de figuras como Fernando Eimbcke, Carlos Reygadas y Amat Escalante, cuya fuerza impulsó a otros cineastas que encontraron cobijo en el FICUNAM, como Nicolás Pereda o Yulene Olaizola. También están aquellos quienes han buscado acercamientos personales, distintivos, a géneros que podrían considerarse más “comerciales”, como Claudia Sainte-Luce, Lila Avilés o José Manuel Cravioto, y otros tantos que en algún momento dieron visos de originalidad y acabaron siendo cooptados por la hegemonía visual de las plataformas y el falso dilema de la rentabilidad.

La narrativa recurrente de la “crisis del cine mexicano” alude a un sistema de producción y distribución, pero desatiende uno de creación que solamente concibe como valioso un cine que es consumido por millares de personas y que siempre reniega de las audiencias de nicho o especializadas como públicos que “no cuentan”. Es difícil pensar que los espectadores puedan solucionar la crisis; en todo caso, esa responsabilidad yace más claramente en los cineastas y sus equipos, quienes tienen la elección de perpetuar una forma de hacer cine o encontrar en viejos métodos nuevas formas, y no se trata de ser vanguardista, sino de conservar las formas de una manera que la novedad se incorpore orgánicamente, como una especie de rito de paso, valioso a nuestro pasado pero denostado por visiones de futuro ajenas.

Basta con pensar, por ejemplo, en Xquipi de Juan Pablo Villalobos, en la que se encuentra un delicado sincretismo entre figuras y tipos tradicionales del antiguo y del nuevo México, amparados bajo la estructura de una forma cinematográfica que, a falta de una mejor palabra, se llamaría “clásica”. Los fantasmas de cineastas como Friedrich Wilhem Murnau o Frank Borzage, con sus aires románticos y expresionistas, se asoman tímida pero claramente en el corto de Villalobos, quien ya había explorado formas similares en su segundo cortometraje ¿Qué ha sido hasta ahora de tu continuo errar? (2020).

En Xquipi estamos ante una suerte de fábula del despojo, una integración elegante de una moraleja social que no se olvida de las herramientas y recursos del medio que usa para expresarse. Como en el cine mexicano de la llamada “época de oro”, hay un interludio musical en el que Coral (Julio Bustillo) baila una especie de mambo frente a los excavadores y el arqueólogo que exploran un entierro prehispánico en el patio de su casa, donde vive con su hermana embarazada Luz (Julia de la Rosa). Este interludio, como aquellos que se daban en películas de Alberto Gout como Aventurera (1950) o La bien pagada (1953), expande la posibilidad de la existencia de lo lírico en un cine tan contagiado de realismo.

En ese sentido, Una historia de amor y guerra del cineasta Santiago Mohar Volkow cambia cierta opacidad narrativa de su ópera prima Los muertos (2014) por una desborda y feroz metáfora social que podría remitirse a la de cineastas como José Estrada (Maten al león, 1977; Pum!, 1979) o casos más recientes- y estridentes, a la manera de Emiliano Rocha Minter (Tenemos la carne, 2016), aunque con un tono y aire decididamente más occidental/europeo (pensando en los mundos del chileno/francés Raúl Ruiz y el portugués Manoel de Oliveira) que local.

Mohar se aboca a una sátira política, social y psicológica que expone la rígida estructura social del virreinato permanece vigente en nuestro contexto actual. Evidentemente, Una historia de amor y guerra se inserta en la agreste discusión del clasismo en México e incluso parafrasea la novela de Fernando del Paso, Noticias del imperio, en sus imágenes. Tomando como protagonista a un corrupto arquitecto (Andrew Leland Rogers), quien se enfrenta con las guerrillas locales al querer hacer un desarrollo inmobiliario al mismo tiempo que su compromiso con la joven Constanza (Lucía Gómez Robledo) se ve amenazada por un potencial incesto.

Los anacronismos y la colisión de motivos virreinales con otros más contemporáneos, como las locaciones y el lenguaje, crean una sensación de caos constante en la película que por momentos no es capaz de controlar su energía y aunque los riesgos que toma Mohar son estimables, particularmente en el contexto de la ruta segura que suele tomar la mayoría de las películas hechas en México, no son suficientes para decir que esta mordaz crítica se salva de sí misma. Mucha guerra y poco amor.

En un polo opuesto y anclado en una tradición humanista/patetista, el cineasta tijuanense Diego Hernández presenta en El mirador a dos jóvenes aspirantes a actores que tratan de abrirse paso a la vida adulta desempeñando las funciones que el sistema les ofrece: trabajando en un call center o en una plataforma de transporte. Evocando, en espíritu mas no en forma, a Aki Kaurismäki, e insertándolo en los mundos de Fernando Eimbcke (que poco han cambiado para los jóvenes en más de 20 años), Hernández hace una película muy “curada” en la que los personajes asumen que únicamente son dueños de su presente.

El cineasta mismo en apariencia comparte esa idea y no ambiciona nada más que la expresión libre buscada por sus personajes. Se podría apuntar que no hay mucho que ver o decir sobre el dilema de los personajes de El mirador —hasta el mismo título induce esa impresión de pasividad—, pero existe una búsqueda que queda inconclusa, algo se mueve pero no sabemos exactamente hacia dónde, similar a esa moraleja sin remate de la vaca que comparte el jefe del call center. Adultos a los que solo les queda reírse de sí mismos.

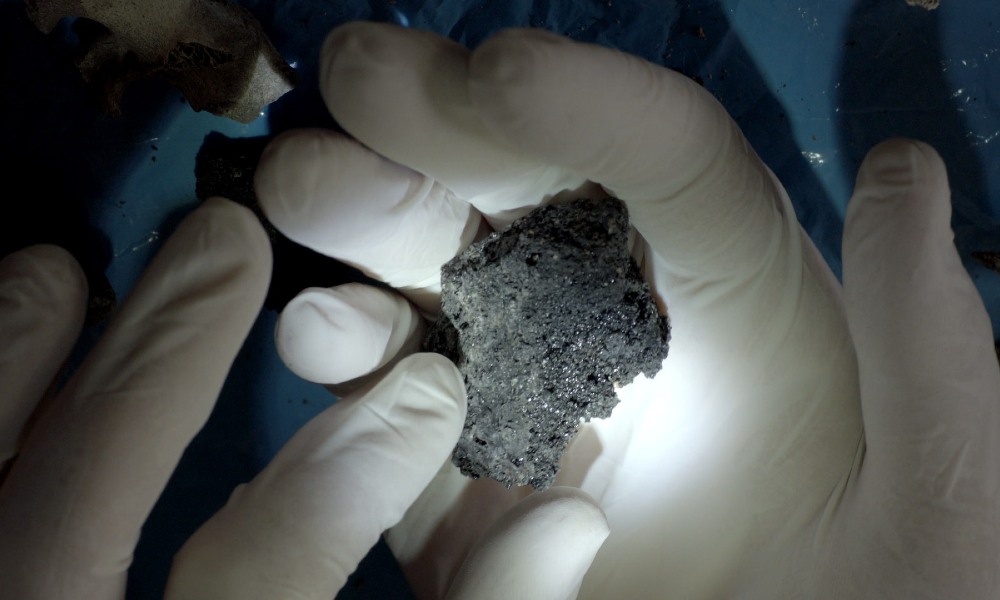

Esa indefinición desde lo que es personal anima también la búsqueda de la cineasta Sofia Peypoch en la tierra los altares, en la que la cineasta vuelve al lugar donde una noche la secuestraron, en un esfuerzo por encontrar, enterrada en algún sitio la memoria arrebatada del traumático evento. El uso de diferentes medios, como fotografía o poesía, ya era visible en sus trabajos anteriores —Tornen lágrimas a incendios (2023)—, donde también se toca la relación intrínseca que existe entre la imagen y el cuerpo físico a través de una reflexión sobre la materialidad del medio, reminiscente de la filmografía de R. Bruce Elder.

El eje de la película de Peypoch es, ante todo, sensorial, y aunque parece no aludir directamente a la realidad inmediata, pretende adentrarse a un nivel más profundo: el de la cicatriz producida por el crimen y la violencia que azotan al país desde hace décadas. La joven cineasta no lo hace desde los canales tradicionales, sino desde los propios, sin supeditarse a estructuras ajenas y procurando crear, aunque sean algo endebles, las propias.

Otra conquista, mucho más modesta y terrenal, de lo perdido, se emprende también en Lo que perdimos en el fuego, de Arturo González Villaseñor, en la que el viejo Antonio, quien fuera considerado como un héroe de la revolución cubana viaja a la selva para encontrarse con su hija Lourdes. Ambos comienzan ahí un proceso de reconexión que se ve amenazado por peligros naturales (un huracán o las desconocidas bestias de la selva). Con resonancias directas a su bien recibido documental Llévate mis amores (2014), González Villaseñor no se distancia demasiado de las formas propias de ese género para Lo que perdimos en el fuego, que se diluye un poco entre los vestigios de esa gran promesa revolucionaria que trajo consigo decadencia política, social y económica.

Otro fracaso político se asoma en Louis Riel ou Le ciel touche la terre, de Matías Meyer, en la que el homónimo líder del pueblo metis, una etnia de ascendencia indígena y europea, es injustamente condenado a muerte por alta traición a manos de la confederación canadiense a finales del Siglo XIX. Meyer tiene una de las filmografías más heterogéneas en el cine mexicano de los últimos veinte años, que cubre tanto dramas históricos —Los últimos cristeros (2011)—, hasta comedias románticas —Amores modernos (2019)—; sin embargo, en Louis Riel… se aboca a su relato con una solemnidad y sobriedad que evocan procesos similares filmados por Carl Theodor Dreyer o Robert Bresson, y también las imágenes etéreas de Terrence Malick.

Al igual que otras películas de la sección Ahora México, Louis Riel no aborda la política desde un enfoque didáctico o pedagógico, sino que busca matizarla empleando la forma de grandes ascetas del cine. A la manera de cineastas como Carlos Reygadas, Meyer se dirige a sí mismo y, aunque no deja de sentirse más derivado que distintivo, sus convicciones personales y políticas se hacen evidentes, por ejemplo, en las primeras imágenes de la película, en las que unas manos cruzadas escuchan la sentencia y condena de Riel, a la que asistiremos con su misma paciencia hasta su muerte amarga.

Por otro lado, en el documental Río de sapos, de Juan Nuñch, la muerte es “un acto amoroso”. A través de una cámara igual de fluida e inquisitiva que la de Pablo Chavarría en Las letras (2015), el ensayo documental de Nuñch presenta a la Muerte como una articuladora de experiencias vitales y de cuidado, concentradas en la figura de la curandera Francisca Hernández, quien pertenece a una tradición familiar de parteras, hueseras y exorcistas en Veracruz.

El lado oculto de la fe invade el documental y apunta a una sensorialidad que otros documentalistas mexicanos recientes, como Tatiana Huezo, han buscado para rebasar el mero registro y calar de forma más profunda en la manera en que nuestras prácticas cotidianas construyen una identidad formada por la tradición, familiar o social.

La cuestión de la política identitaria también se cierne, menos sigilosa, más concretamente, en el documental Yurei (fantasmas), de Sumie García Hirata, y en Formas de atravesar un territorio, de Gabriela Domínguez Ruvalcaba. En ambos documentales, la puesta en escena cobra un sentido importante para dirigir el discurso; en el caso de Yurei, la danza se convierte en un vehículo terso y hábil para tocar la historia de los japoneses en México, mientras que en Formas de atravesar un territorio se usan dramatizaciones y archivos fotográficos para ilustrar el recurrente dilema de la pertenencia y el arraigo a un territorio. La teatralidad y las formas de representación se activan para darle estructura a la memoria en ambos documentales, pero dejan abierta una cuestión punzante:¿Es la gente la que hace el lugar o es el lugar el que hace a la gente?

Una respuesta se esboza con mayor claridad a través de las preguntas que se plantean en una película de la Competencia Umbrales de Vanguardias Cinematográficas, como si todo el ruido de los temas y formas expuestas en las propuestas de la competencia Ahora México fueran devueltas como un eco más intenso y contundente que el sonido originalmente emitido.

En ¡Aoquic iez in Mexico! o ¡Ya México no existirá más!, la cineasta Annalisa D. Quagliata Blanco realiza una cartografía sensorial de la Ciudad de México y su vasta y rica iconografía, comenzando por la belleza modernista de los gráficos del Metro, hasta las imágenes de la Gran Tenochtitlan. La película hace del sincretismo su expresión más acabada y pura, rigurosamente destilada como un Tequila (Rubén Gámez,1991) y usando como herramienta una Fórmula Secreta (Gámez, 1968) articulada sobre La visión de los vencidos y un montaje tan frenético e imaginativo que grita ¡Que viva México! (Sergei Eisenstein, 1925), así como una colección de manifestaciones tan plurales y tan mexicanas que afirman ¡Este es mi reino! (Reygadas, 2010).

Quagliata Blanco articula estas voces masculinas que se han manifestado sobre la compleja identidad nacional bajo una perspectiva que es holística y poderosamente sintética, como si más de 500 años de historia pudiesen ser contenidos con extraordinaria densidad en apenas 80 minutos. La cacofonía urbana de la ciudad inunda la película de la misma forma que satura nuestros oídos en el transporte público; incluso para quien vive en la Ciudad y transita a diario por ella, la experiencia inmersiva ofrecida por Quagliata Blanco no deja de ser deseable y hasta nostálgica.

Hay algo que ¡Ya México no existirá más! trata de sintonizar y articular con enorme elocuencia y fuerza: que algo se gesta y nace cuando una mitología se revisita desde lo contemporáneo. En una historia de interminables despojos e infinita orfandad, la película de Quagliata Blanco nos hace ver que el futuro —también el del cine— duerme plácidamente en las tierras del pasado, cobijado bajo el manto de la noche proporcionado por Tezcatlipoca, quien se cruza con Balzac en el “ombligo” (Xquipi) de Villalobos:

…ese momento donde la ilusión reina despóticamente… donde el artista olvida todo, hasta sus miserias.

Por JJ Negrete (@jjnegretec)