La conciencia de modernidad que tenemos nos permite adjudicarnos el descubrimiento de nuevas características en la condición humana. Con el triunfo de Estados Unidos en la Guerra Fría, comenzamos a pensar que la posesividad de nuestra raza era producto del consumismo y el materialismo. Nunca se nos ocurrió buscar dentro de nosotros.

La conciencia de modernidad que tenemos nos permite adjudicarnos el descubrimiento de nuevas características en la condición humana. Con el triunfo de Estados Unidos en la Guerra Fría, comenzamos a pensar que la posesividad de nuestra raza era producto del consumismo y el materialismo. Nunca se nos ocurrió buscar dentro de nosotros.

Por lo tanto, ese niño en cuerpo de adulto que es el profesor Henry Higgins, el adorablemente insoportable estudioso de la fonética en la cinta Pigmalión (Pygmalion, 1938), adaptada de la obra original de George Bernard Shaw, es meramente un reflejo de nuestra propensión esencial a adueñarnos de la gente, como juguetes, sin importar el contexto.

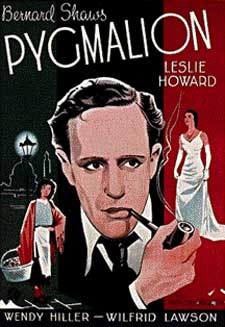

Higgins desciende de Pigmalión, un antiguo escultor griego que se enamoró de su creación, una estatua de una mujer a la cual Venus dio vida para así casarla con el mortal. La aparente simpleza del mito se desmenuza en un complejo estudio del carácter de cada personaje, empezando por el protagonista, quien, gracias a la fabulosa actuación del codirector de la cinta, Leslie Howard (49th Parallel, 1941), y al guión del mismísimo Shaw, nos muestra la esencia de la dominación.

La historia sigue los intentos de Higgins por convertir en dama a una vendedora ambulante de flores, como finalidad de una apuesta con un colega para ganar reconocimiento. Eliza, la víctima del experimento, maravillosamente interpretada por Wendy Hiller (Separate Tables, 1958), exhibe, desde el principio, características paralelas con su escultor, que revelan una sublimación del académico en ella, como si fuera una creación suya y no un individuo en la naturaleza.

La historia sigue los intentos de Higgins por convertir en dama a una vendedora ambulante de flores, como finalidad de una apuesta con un colega para ganar reconocimiento. Eliza, la víctima del experimento, maravillosamente interpretada por Wendy Hiller (Separate Tables, 1958), exhibe, desde el principio, características paralelas con su escultor, que revelan una sublimación del académico en ella, como si fuera una creación suya y no un individuo en la naturaleza.

En la primera escena, Higgins acecha a Eliza y observa los rasgos de ella, quizás en búsqueda de paralelos, pues es notorio que ambos denotan su habilidad para adivinar aspectos sobre la gente, pero siempre basados en la contradicción: ella conoce gente por su experiencia en las calles, él, por la academia; ella adivina nombres de los ricos, él adivina la procedencia de la gente por su acento al hablar. Ambos parecen las mitades del andrógino reunidas en una calle sucia, inevitablemente en el proceso de separarse por las mismas razones que los atrajeron.

La transposición del mito a la edad moderna nos da la posibilidad de ver la anécdota de Pigmalión deshebrarse, darse a entender. Higgins no tiene aprecio alguno por la joven. La frase “¿Dónde están mis pantuflas?” resuena en el espectador como el eco de un vacío en el alma del investigador, quien, satisfecho con el triunfo de sus virtudes, reduce la mera presencia de la joven.

Sin embargo, nunca se nos presenta en Eliza a una víctima, como el feminismo pretende verlo, sino a una persona que, harta de la suciedad y la pobreza, se inscribe en un experimento que, sí, la acercará a la nobleza y al mejoramiento de su habla y su vestimenta, según las normas sociales, pero que terminará con secuelas melancólicas, como quien se emplea en probar medicinas nuevas para farmacéuticas y desarrolla nuevos órganos.

Sin embargo, nunca se nos presenta en Eliza a una víctima, como el feminismo pretende verlo, sino a una persona que, harta de la suciedad y la pobreza, se inscribe en un experimento que, sí, la acercará a la nobleza y al mejoramiento de su habla y su vestimenta, según las normas sociales, pero que terminará con secuelas melancólicas, como quien se emplea en probar medicinas nuevas para farmacéuticas y desarrolla nuevos órganos.

Eliza no sufrirá consecuencias físicas, pero el maltrato de su polo opuesto, Higgins, la hará sentirse un juguete, una creación de él, y a ser llamada una ingrata por desdeñar la perfección que él dice haberle otorgado. La narrativa establece una atracción erótica sometida por las necesidades de un histérico y de una mujer pobre. El amor es una ilusión creada por una costumbre basada en intereses (reconocimiento académico/reconocimiento social) y el desenlace lo quiebra como a un cristal.

Afortunadamente, el sentido del humor de Shaw nos provee de una ligereza en el tono que limita las cortadas de la verdad en su guión. Los directores, Howard y Anthony Asquith, recordado también por su adaptación de La importancia de llamarse Ernesto (The Importance of Being Earnest, 1952), de Oscar Wilde, también contribuyen a esta intención con la banda sonora del compositor suizo Arthur Honegger, brillantemente utilizada para describir las sensaciones de los personajes —la música de horror durante un baño es hilarante— y con una serie de montajes editados por David Lean (el futuro director de clásicos como Lawrence de Arabia, 1962), que reflejan la frustración de Eliza mientras Higgins se regocija sádicamente.

Afortunadamente, el sentido del humor de Shaw nos provee de una ligereza en el tono que limita las cortadas de la verdad en su guión. Los directores, Howard y Anthony Asquith, recordado también por su adaptación de La importancia de llamarse Ernesto (The Importance of Being Earnest, 1952), de Oscar Wilde, también contribuyen a esta intención con la banda sonora del compositor suizo Arthur Honegger, brillantemente utilizada para describir las sensaciones de los personajes —la música de horror durante un baño es hilarante— y con una serie de montajes editados por David Lean (el futuro director de clásicos como Lawrence de Arabia, 1962), que reflejan la frustración de Eliza mientras Higgins se regocija sádicamente.

Pigmalión es una historia que complace por ser liviana, pero que no deja atrás su compromiso con la verdad. El final quizás cause decepción, pero las esencias de los protagonistas no pueden llevar a otro desenlace. La cinta, como la obra de 1912, nos demuestra, en 1938, que el espíritu humano se degrada desde adentro. Es nuestra propia voluntad la que nos convierte en experimentos o —en un fenómeno más generalizado en nuestro tiempo— en fantasías masturbatorias, no nuestras políticas económicas.

Por Alonso Díaz de la Vega