Mirar es, a veces, en nuestra desesperada búsqueda por significados, concebir; hace falta descifrar el alfabeto de lo cotidiano para entender que la vida no tiene un sentido, a diferencia de la ficción. Lev Tolstoi, como creador, pone un árbol en el camino de un viaje para que Andrei Bolkonsky note cómo Natasha Rostova le ha cambiado la perspectiva, en Guerra y paz. En la realidad, el árbol está ahí, sin otro motivo que sólo existir.

Mirar es, a veces, en nuestra desesperada búsqueda por significados, concebir; hace falta descifrar el alfabeto de lo cotidiano para entender que la vida no tiene un sentido, a diferencia de la ficción. Lev Tolstoi, como creador, pone un árbol en el camino de un viaje para que Andrei Bolkonsky note cómo Natasha Rostova le ha cambiado la perspectiva, en Guerra y paz. En la realidad, el árbol está ahí, sin otro motivo que sólo existir.

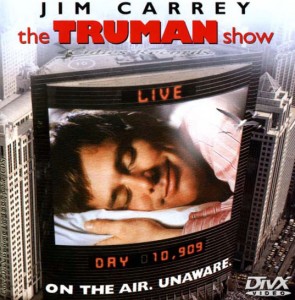

El show de Truman (The Truman Show, 1998) desafía esta noción en el marco de una anécdota extraordinaria para hablarnos sobre la contemplación obscena, la fijación, la creación de una realidad a causa de la insatisfacción con la que tenemos para huir y adorar a un director de cámaras y, para los histéricos, el cuestionamiento sobre si vivimos en el sueño ajeno.

Truman Burbank (Jim Carrey) es un hombre común que trabaja en una agencia de seguros; su curiosidad es ligera, pues a lo largo de su vida ha desarrollado un carácter resignado a aspiraciones sencillas: teme viajar porque su padre murió ahogado en altamar, aunque su más grande amor se mudó a las islas Fiji; vive casado con una mujer extraña, cuya adoración por él parece una manda; rara vez entra a edificios que escapen de su rutina. Sus hábitos son convenientemente tímidos, orquestados para mantenerlo ciego a que habita un programa de televisión.

Truman Burbank (Jim Carrey) es un hombre común que trabaja en una agencia de seguros; su curiosidad es ligera, pues a lo largo de su vida ha desarrollado un carácter resignado a aspiraciones sencillas: teme viajar porque su padre murió ahogado en altamar, aunque su más grande amor se mudó a las islas Fiji; vive casado con una mujer extraña, cuya adoración por él parece una manda; rara vez entra a edificios que escapen de su rutina. Sus hábitos son convenientemente tímidos, orquestados para mantenerlo ciego a que habita un programa de televisión.

Truman es un ser humano tan falso como un clon. Su conformismo está construido a partir de traumas, como el detonante de su fobia al agua, para atraer audiencia. Su desaparecida amada es el único suceso no planeado en su vida y, por ello, el que más recuerda la estrella de este melodrama que él llama realidad.

Es difícil no salir después de ver el filme de Peter Weir (Picnic at Hanging Rock, 1975) y pensar que nuestras vidas sí contengan símbolos y situaciones dramáticas preconcebidas por un dramaturgo más grande que Shakespeare, Dios; sin embargo, nos anclaríamos en una salida fácil (“Dios así lo quiso”). Aparte, habríamos malentendido el mensaje de la cinta.

El guión de Andrew Niccol (El señor de la guerra, 2005) nos plantea cuestionamientos más elevados al presentarnos la visión de Christof (Ed Harris), el director del programa, cuya concepción del mundo nos recuerda a la de los neoconservadores de La aldea (The  Village, 2004), cuyo miedo a la realidad los motiva a crearse un refugio retrógrada en el bosque. Christof insiste en que le ha dado una buena vida a Truman, que su pequeña comunidad es como el mundo debe ser.

Village, 2004), cuyo miedo a la realidad los motiva a crearse un refugio retrógrada en el bosque. Christof insiste en que le ha dado una buena vida a Truman, que su pequeña comunidad es como el mundo debe ser.

Esta mentalidad fatalista, rayando en los más grandes demonios de algunos dogmas religiosos, nos revela la posibilidad de que Christof sea el máximo aspirante al Dios posmoderno, un personaje influenciado por la literatura más radical de Philip K. Dick y J.G. Ballard. La televisión, entonces, es una realidad alterna. La posibilidad de la fantasía materializada, que comparten millones de espectadores en todo el mundo.

Por supuesto, esta es una visión crítica al modelo de dios entrometido cuya mano guía nuestras vidas, pues la revelación de Truman sobre su realidad construida lo incita a buscar una existencia independiente, libre de los lentes de cámaras y de los sucesos dramáticos ya escritos, además de los insoportables comerciales en medio del programa: “Mira lo que me dieron gratis en la caja. Es un ‘Chef’s Pal’. Es un cortador, rallador, pelador, todo en uno”.

Este humor que critica la cultura de medios como un foro para el consumismo, el escapismo efímero y la subestimación de la vida humana, nos deglute los temas con un gran efecto: cada espectador sale satisfecho, ya sea por los profundos temas o el tono cómico, llevado con brillantes actuaciones por todo el elenco, especialmente Carrey y Harris. Incluida en esta derivación, también están la fotografía y la edición, con las cuales Weir, el cinefotógrafo Peter Biziou y los editores, William M. Anderson y Lee Smith, nos sumergen en la experiencia del televidente. La empatía es absoluta.

Este humor que critica la cultura de medios como un foro para el consumismo, el escapismo efímero y la subestimación de la vida humana, nos deglute los temas con un gran efecto: cada espectador sale satisfecho, ya sea por los profundos temas o el tono cómico, llevado con brillantes actuaciones por todo el elenco, especialmente Carrey y Harris. Incluida en esta derivación, también están la fotografía y la edición, con las cuales Weir, el cinefotógrafo Peter Biziou y los editores, William M. Anderson y Lee Smith, nos sumergen en la experiencia del televidente. La empatía es absoluta.

El show de Truman es una pieza magistral que balancea muy bien todos sus elementos, creando una experiencia enriquecedora, merecedora de llamarse metafísica. La compasión de todos los involucrados es evidente y la mirada balzaciana a la sociedad de consumo hace de este, un documento fundamental, pero más importante, nos hace a los espectadores, también, mirar el mundo y penetrar en lo que Ballard llamó la exhibición de atrocidades y recuperar la humanidad perdida en la fantasía de TV Land. El humanismo triunfa sobre la pantalla.

Por Alonso Díaz de la Vega