Después de Hiroshima y Nagasaki, la humanidad presenció nítidamente lo que la ideología del progreso había logrado ocultar muy bien dentro de su discurso: “no hay documento de cultura que no sea, al tiempo, un documento de barbarie” (Walter Benjamin, Sobre el concepto de historia). Después de la destrucción de dos ciudades, y las secuelas que aún tienen resonancias, los mundos posibles acerca del aniquilamiento de la humanidad comenzaron a emerger en narrativas que iban desde proyecciones con data science hasta objetos de la cultura pop. Julio Hernández Cordón coloca Cómprame un revólver (2018) en un escenario post apocalíptico, pero en un imaginario consecuencia del tercer mundo: la vida en el estado de excepción perpetuo, la vida en en el caos del narcotráfico.

La película tiene un narrador que articula, en los momentos necesarios, las aristas de la película: Huck (la debutante Matilde Hernández), una niña que vive con su padre drogadicto (el músico Rogelio Sosa en un trabajo que sostiene con temple la película) y que cuando no está con él, explora la desolación y la aridez del desierto con sus tres amigos: Rafa, Tom y Ángel. Una de las piedras de toque del quinto largometraje de ficción de Cordón, es la infancia. Es desde los ojos de la niñez que vemos la violencia y la muerte; su aparente inocencia nos permite respiros en la saturación de la infamia humana. Hernández Cordón nos muestra una niñez inteligente, con las capas confeccionadas que los hace invisibles; solidaria, en la búsqueda de un brazo que necesita un amigo; e ingenua, en la búsqueda del objeto imposible. Sin embargo, la pregunta subyace constantemente en los gestos narrativos: ¿qué significa, qué implica la niñez? Porque incluso en los lugares más terribles, las risas refrescan la noche.

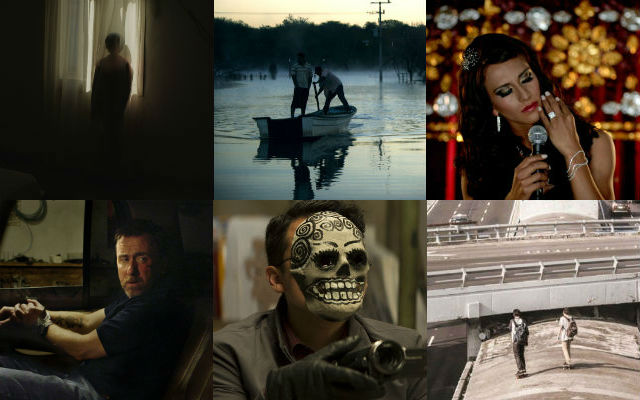

El cineasta nacido en Guatemala consolida su mirada en Cómprame un revólver; el híbrido que bebe de la forma documental con la cámara en mano en largos planos secuencia y el lirismo que comenzó a robustecerse en Te prometo anarquía (2015), encuentra momentos muy equilibrados: la toma cenital en la que la luz de los faros de los autos persiguen la noche (un gesto visual que nos recuerda a la saga de Mad Max), o el humo morado expulsado de los pulmones de metal de un drogadicto en un vaivén melódico –un oasis en la paleta y la atmósfera reseca–.

La paternidad es otra esfera que construye la columna vertebral del último trabajo del cineasta egresado del Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC). El padre de Huck es un músico que ha logrado sobrevivir en ese estado de perpetua depredación, porque es el encargado de un estadio de béisbol en el que un grupo de narcotraficantes y sicarios van a pasar el rato. La relación que mantiene con ellos es una especie de servidumbre y lambisconería que los mantiene alejados de su hija, un tesoro en un tiempo en el que la población de mujeres ha disminuido drásticamente; su esposa y su primera hija han sido secuestradas por su valor inconmensurable. Tal vez el infierno es la razón de su adicción a la metanfetamina; es imposible hacer frente a la depravación constante y al terror de la esclavitud sin un placebo. En un estado diarreico perpetuo y el cuerpo atravesado de dolores, el padre ha logrado construir un hogar desvencijado para Huck, en las grietas de lo terrible se asoman juegos primigenios que hacen las veces de entrenamiento para posibles escapes, abrazos de protección y un cuidado que si exige su vida, la pondrá sin dudarlo. ¿Cómo juzgar a quien vive en las entrañas de un dios en putrefacción? Salir vivo es una celebración diaria.

El contrapeso terrible de la niñez y la paternidad es lo real, el espacio dominado por violadores, usurpadores, caníbales, enfermos, depravados e ignorantes. El caos sangriento del narcotráfico es el lugar donde los vínculos amorosos son puestos a prueba a diario, donde la solidaridad es transgresora y la confianza el punto de partida de un lugar seguro. Cordón parece sugerir que vivir en la violencia es vivir en una libertad negativa, en un contrato social a la inversa: las minorías con poder económico permean a las eternas masas de su odio y anonimato: nadie pertenece a ningún lugar, nadie tiene familia ni pertenencia a un grupo social; la libertad pero desde el canibalismo. El completo desprecio por la vida del otro y la propia, enmarca la narración de Hernández, en un lugar donde siempre hay estridencia y ruido, es necesario respirar la calma; sin embargo, el imaginario de Cómprame un revólver apunta muy cerca de la realidad, al callejón sin salida, a la extinción de la compasión.

Julio Hernández construye una distopía con bajo presupuesto, que por momentos se arriesga en la forma de mostrar; su fortaleza recae en el impulso creativo, en los detalles narrativos y de edición de sonido, así como en el score; o en su apuesta por un lirismo que bebe de la inocencia infantil. Si bien tiene zonas endebles, la actuación de Matilde Hernández por ejemplo, la constante interpelación nos coloca en donde Cordón quiso desde el principio: el desierto infranqueable de la miseria humana.

Por Icnitl Y García (@mariodelacerna)